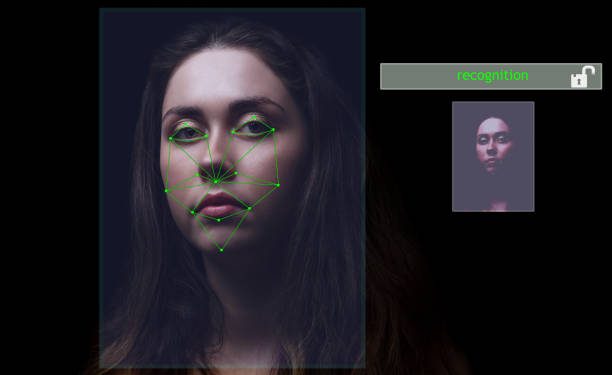

Teras Merdeka – Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) dinilai membawa konsekuensi serius terhadap meningkatnya risiko penipuan siber. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC), Pratama Persadha, menyoroti kemampuan deepfake realtime yang kini telah mencapai tingkat realisme tinggi.

Menurut Pratama, kehadiran GPU generasi terbaru serta optimalisasi model deepfake membuat proses manipulasi wajah dan suara menjadi jauh lebih efisien. Teknologi tersebut bahkan bisa dijalankan hanya dengan perangkat laptop gaming kelas menengah.

“Kemampuan melakukan deepfake secara realtime saat video call sudah berada pada tahap yang sepenuhnya realistis. Teknologi GPU modern dan optimisasi model deepfake membuat proses ini sangat ringan dibandingkan beberapa tahun lalu,” ujar Pratama pada Kamis (11/12/25), dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (13/12/25).

Ia menambahkan bahwa pelaku kejahatan siber tidak lagi memerlukan infrastruktur komputasi berskala besar untuk menjalankan aksi tersebut.

“Penipuan semacam ini tidak lagi membutuhkan perangkat superkomputer atau rig komputasi tingkat perusahaan. Sebuah laptop gaming kelas menengah dengan GPU 6-8 GB VRAM sudah cukup untuk menjalankan model deepfake realtime dengan kualitas yang meyakinkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pratama menjelaskan bahwa pemanfaatan layanan berbasis cloud turut menekan kebutuhan perangkat lokal. Kondisi ini membuat teknologi manipulasi wajah dan suara dapat diakses luas oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet dan kartu kredit melalui layanan AI-as-a-Service.

Dengan demikian, hambatan teknis yang sebelumnya menjadi tantangan utama kini nyaris tidak lagi relevan. Pelaku penipuan siber tidak harus memiliki keahlian teknis tingkat lanjut untuk melancarkan aksinya.

Cukup dengan mengandalkan kemampuan komunikasi, kreativitas, serta akses ke perangkat lunak yang tersedia bebas, penipuan berbasis deepfake dapat dieksekusi dengan efektif.

Pratama menilai, dalam dua tahun terakhir, perkembangan AI telah mengubah peta ancaman keamanan siber secara signifikan. Model AI generatif menjadi semakin efisien, biaya komputasi kian terjangkau, dan akses terhadap teknologi tersebut semakin terbuka.

Di satu sisi, kemajuan ini mendorong inovasi positif. Namun di sisi lain, ia juga menciptakan peluang baru bagi kejahatan siber untuk berkembang.

Salah satu wujudnya adalah transformasi deepfake dari manipulasi visual statis menjadi pemalsuan audio-visual yang berlangsung secara langsung.

“Fenomena ini menempatkan masyarakat dan organisasi pada situasi ancaman yang lebih kompleks karena batas antara interaksi asli dan tiruan semakin sulit dikenali,” tuturnya.

Kemampuan deepfake realtime dimungkinkan oleh banyaknya model AI open-source maupun komersial yang mendukung manipulasi wajah dan suara dengan latensi sangat rendah, bahkan hanya dalam hitungan puluhan milidetik.

Situasi ini memungkinkan pelaku menyamar sebagai atasan, kolega, atau anggota keluarga dalam panggilan video secara langsung, tanpa perlu rekaman atau proses penyuntingan sebelumnya.

Dalam skema rekayasa sosial, keunggulan realtime ini menghilangkan jeda waktu yang dulu menjadi titik lemah deepfake konvensional, sehingga interaksi terasa alami dan meyakinkan bagi korban.

Tren Penipuan Siber 2026

Pratama memprediksi bahwa penipuan berbasis AI akan menjadi salah satu tren utama pada 2026, dengan tingkat otomatisasi dan personalisasi yang jauh lebih kompleks.

Ia menyebut perpaduan antara data hasil kebocoran, jejak digital publik, serta model AI yang mampu meniru gaya bicara dan perilaku individu akan memperkuat praktik impersonation fraud yang kian sulit terdeteksi.

“Penipuan investasi dan keuangan akan semakin dipaketkan dengan deepfake yang mampu memerankan selebritas, pejabat, atau tokoh publik,” terangnya.

Selain itu, pola serangan business email compromise diperkirakan akan berevolusi menjadi business identity compromise, di mana pelaku meniru pejabat perusahaan melalui panggilan video.

AI juga akan dimanfaatkan untuk menemukan dan mengeksploitasi celah keamanan secara otomatis, menciptakan serangan yang mengombinasikan rekayasa sosial dan eksploitasi teknis dalam waktu bersamaan.

Menurut Pratama, meski regulasi dan literasi digital terus dikembangkan sebagai langkah mitigasi, laju inovasi penyerangan diperkirakan tetap melampaui kecepatan adaptasi masyarakat.

Dalam kondisi ini, ia menegaskan bahwa ancaman siber tidak lagi sekadar soal peretasan teknis.

“Identitas digital kini menjadi target sekaligus senjata. Kemampuan membedakan interaksi autentik dari interaksi artifisial akan menjadi kompetensi penting di level individu maupun institusi,” tegas Pratama.

Meski teknologi pendeteksi deepfake juga akan terus berkembang, efektivitasnya disebut akan selalu tertantang oleh cepatnya evolusi teknik manipulasi AI.

Oleh karena itu, upaya krusial yang perlu diperkuat meliputi budaya verifikasi dua langkah, kebijakan anti-penipuan yang lebih ketat, serta kesiapan organisasi menghadapi ancaman berbasis identitas yang semakin canggih.

“Dengan demikian, masyarakat dapat memasuki era 2026 dengan kesiapan yang memadai dalam menghadapi ekosistem ancaman yang semakin ditopang oleh kecerdasan buatan,” pungkas Pratama.