Bunge-lose, yang berarti tanpa gendang, tanpa suara, dan sunyi masih diperingati sebagai jalan yang tanpa tarian dan tanpa musik di Jerman. Terletak di daerah sungai Weser, kota Hamelin, dimana dalam cerita rakyat Jerman dipercayai sebagai jalur menghilangnya 130 anak yang terhipnotis oleh alunan seruling Pied Piper.

Dua monumen batu berbentuk salib juga berdiri di sana, di dekat gunung yang disebut Poppenberg, sebagai pengisah bahwa di tahun 1284, di hari Minggu yang suci, bertepatan dengan hari Santo Yohanes dan Hari Santo Paulus, saat para warga kota sedang khusyuk mengikat diri dengan Tuhan; anak-anak berjalan melintasi batas kota mengikuti alunan seruling sang komposer dan menghilang untuk selamanya.

Diceritakan dalam dongeng yang ditulis oleh Jacob dan Wilhelm Grimm, seluruh anak di kota hilang kecuali tiga; anak yang buta, anak yang tuli, dan anak yang berkaki pincang. Keadaan fisik ketiga anak tersebut menyelamatkan mereka dari sihir seruling si komposer.

Dongeng tentang peniup seruling dari Hamaelin ini juga dikisahkan oleh beberapa penulis seperti Robert Browning (The Pied Piper of Hamelin: a Child’s Story), Richard Verstegan (The Pide Piper), James Howell (A Miraculous Passage in Hamelen), dll.

Dari semua kisah, baik berbentuk cerita maupun puisi, semuanya berbicara tentang bagaimana tragedi tersebut terjadi di tengah wabah tikus dan musim paceklik yang melanda negeri.

Seorang pria bermantel warna-warni datang membawa seruling kecil dan menawarkan bantuan untuk meringankan kesusahan warga kota. Ia meminta 1000 gulden sebagai imbalan untuk jasanya. Walikota pun setuju. Menggunakan serulingnya, sang komposer memainkan musik dan membuat seluruh tikus di kota pergi mengikutinya dan lenyap di sungai Weser.

Sayangnya, sang Walikota mengingkari kesepakatan dan hanya memberi 50 gulden kepada pria komposer. Sakit hati akibat pengkhianatan tersebut membuat sang komposer merencanakan untuk membalaskan dendam.

Ia datang lagi di hari yang sudah direncanakan dan memainkan seruling kembali. Kali ini bukan tikus yang ia giring, tetapi semua anak di Hamelin. Hal itu menimbulkan bencana yang lebih besar; Hamelin fana karena tak lagi memiliki generasi penerus.

Seiring waktu, cerita ini terus dikisahkan dan dikenal di berbagai negara.

Dongeng ini menjadi begitu besar, juga karena sifat teksnya yang multi tafsir. Terdapat banyak pemaknaan yang muncul dari cerita tentang si peniup seruling dari Hamelin. Apapun itu, kisah ini memang merayu setiap pembacanya untuk menginterpretasikan teks dan mengisahkannya kembali.

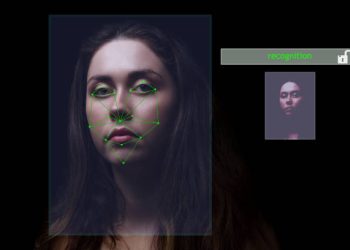

Salah satu yang menjadi pemikat dalam dongeng ini ialah bagaimana musik dan instrumennya berperan sebagai pencipta konflik. Orang-orang Hamelin percaya jika musik dan seruling sang komposer memiliki daya magis, sesuatu yang dianggap ajaib dan sakti. Seruling sang komposer dianggap sebagai sumber tipu daya yang membuat para tikus dan anak-anak Hamelin masuk ke dalam perangkap.

Istilah “komposer”, dahulu berarti “dia yang datang”. Cerita mengenai Pied Piper menjadi metafora atas kepercayaan suatu kota maupun peradaban yang terlalu mempercayai kekuatan dari luar. Selain itu, juga memberikan pengajaran bahwa janji atau transaksi harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebuah janji selalu membawa tuah untuk ditanggung.

Menengok Makna Seruling dari Berbagai Peradaban

Jika menengok sejarah ke belakang, peradaban manusia begitu akrab dengan “seruling”. Bahkan dalam beberapa kepercayaan, keberadaan seruling ini menempati peran vital dalam berlangsungnya dialektika peradaban.

Di suku Aztec dari Amerika Tengah misalnya. Orang-orang Aztec menggunakan seruling sebagai pembawa berita duka. Seruling suku Aztec disebut sebagai Death Whistle (seruling kematian). Bentuknya memang tidak seperti seruling yang kita kenal yang berbahan kayu atau bambu.

Suku Aztec menggunakan tengkorak hewan atau manusia yang diberi lubang sehingga menimbulkan suara nyaring, tajam, dan melengking. Death Whistle dibunyikan sebagai penanda dimulainya perang, ritual pengorbanan manusia untuk para dewa, eksekusi mati, atau sekedar penanda adanya kabar kematian.

Atau dalam cerita keislaman, yang menyertakan seruling sebagai penanda datangnya hari akhir (kiamat). Literatur Islam menyebutnya sebagai “Terompet Sangkakala”. Sang malaikat yang ditugaskan meniupkan terompet ini diceritakan selalu mengenggam dan menunggu perintah sang Illahi untuk membunyikannya. Ketika sudah waktunya, tidak ada satu kehidupanpun yang luput dari kebinasaan.

Akan tetapi, tidak selalu tentang hal mengerikan yang menyertai eksistensi seruling. Kita juga mengenal seruling sebagai simbol keselarasan hidup.

Dalam kisah yang hidup di tanah Hindustan misalnya. Dewa Krishna, jelmaan sang Hyang Wisnu, tidak pernah luput menyertakan seruling dari atribut kekuatannya. Seruling emas Krishna bahkan mampu mengendalikan semesta. Tidak perlu mantra ataupun seruan, Krishna cukup memainkan nada dari seruling, dan terjadilah apa yang dikehendaki. Musik dari seruling Krishna juga menjadi penanda kehidupan yang harmoni dan penuh keindahan.

Di Indonesia sendiri, kita mengenal seruling dalam wujud bambu yang diberi lubang. Terlihat sederhana, tetapi keberadaannya menjadi wujud kehidupan yang menyelaras dengan alam. Penggunaan bambu sebagai media instrumen juga bukan tanpa makna. Bambu memiliki sejarah panjang dalam kebudayaan masyarakat.

Negara-negara di Asia khususnya, menetapkan bambu dalam status “suci” dan menganggapnya sebagai hadiah dari Dewa. Bambu dianggap sebagai tanamam ajaib karena keberadaannya yang mampu menopang berbagai urusan hidup. Seperti menjadi bahan dalam membuat rumah, membuat senjata untuk berburu dan bertahan hidup, serta menjadi sumber makanan. Bahkan, orang-orang di Jawa menggunakan air yang tertampung di dalam bambu sebagai obat untuk berbagi macam penyakit.

Selain itu, bambu juga menyimpan nilai spiritual yang menggema dalam kebudayaan Asia. Bambu memiliki batang yang keras dan mampu memberi kekuatan sebagai penopang, serta menjadi simbol kehormatan dan kewibawaan.

Namun, bambu menjadi spesial juga karena sifatnya yang lentur dan tidak mudah patah ketika dibentuk sedemikian rupa. Hal ini menjadi pengajaran bagi manusia untuk menjadi pribadi yang kuat, teguh, serta mampu beradaptasi dalam situasi apapun. Seperti bambu yang enggan roboh ketika diterpa angin dan terus bertahan hidup dalam keadaan alam apapun.

Falsafah hidup dari beberapa kepercayaan juga menempatkan bambu sebagai sumber pengajaran kehidupan. Salah satunya seperti yang diyakini oleh kepercayaan Zen.

Orang-orang Zen memiliki adagium yang menggunakan bambu sebagai sumber pengkhayatannya. “Kekosongan adalah bentuk, dan bentuk adalah kekosongan“.

Pepatah ini mengajarkan kita pada perenungan terhadap hidup. Bahwa makhluk, tidak terbentuk sesuai dengan apa yang dikandungnya, melainkan dari kekurangannya dan dari apa yang mengelilinginya. Dalam kehidupan, manusia membentuk dirinya dengan membenturkan diri dengan lingkungan di sekitarnya, melalui budaya dan nilai-nilai sosial. Tidak ada manusia yang dengan apa adanya terbentuk—dalam artian penemuan jati diri—begitu saja tanpa melalui pengabdian dan pengkhayatan terhadap pengalaman dan pencarian kebenaran pengetahuan.

Ditulis oleh: Redaksi Teras Merdeka